Il viaggio è immersione.

Esplorazione.

Crescita.

Apertura.

Incontro.

Diversità.

Aspettativa.

Umanità.

Viaggiare equivale ad essere felici.

È il sogno della nostra vita e, piano piano, stiamo cercando di realizzarlo.

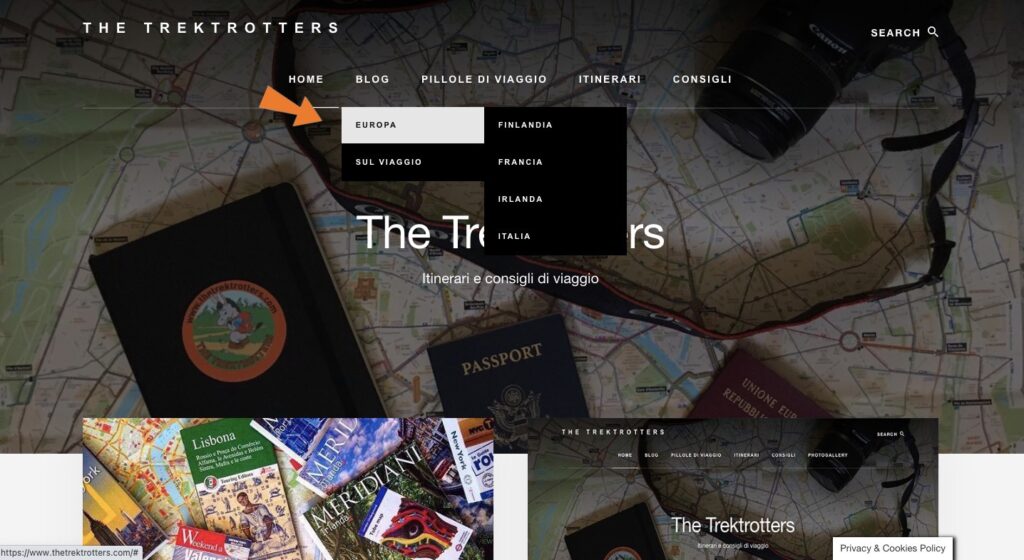

L’asino che ammicca al centro del logo, disegnato dal bravissimo Marco Abbenda, rappresenta il cammino, lento eppure caparbio. Per questo abbiamo deciso di chiamarlo Kalipè, termine che nelle zone himalayane è un augurio da rivolgere a chi si dirige verso le montagne.

Conta il come, più del dove.

Ogni passo sulla strada permette di stupirci della meraviglia che ci circonda, di “gustare” i panorami mozzafiato e i cibi, di avvicinarci alle culture e alle persone; ma sempre con ostinata accuratezza: il viaggio inizia, infatti, prima di salire su un’auto o di prendere un aereo. La pianificazione, lo studio, la curiosità sono tappe fondamentali per godere dei nuovi odori, colori ed emozioni che ci aspettano!

E il nome “The Trektrotters” vuole rimandare, come un’onomatopea, proprio allo scalpiccio degli zoccoli e a quello delle scarpe che si consumano sui sentieri delle nostre avventure.

Siamo convinti che non ci sia niente di meglio della condivisione della bellezza con più persone possibili. E, a proposito di sinergie, permetteteci di ringraziare di cuore Alessandro Tomei, che ci ha aiutato a districarci nel groviglio digitale con cui abbiamo deciso di scommettere.

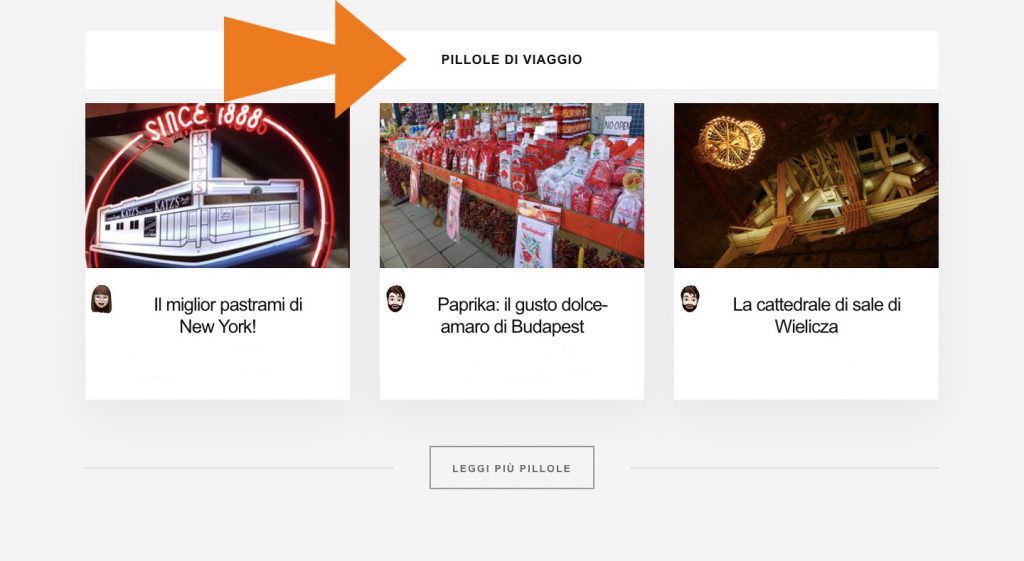

Speriamo che il nostro blog, nato per gioco tra i tavoli della Dolcineria dove di solito andiamo a bere un caffè, possa esserti utile a realizzare uno dei viaggi che hai rinchiuso in un cassetto. Se sei “affetto” anche tu dalla voglia irrefrenabile di preparare lo zaino, ma non sai ancora da che parte cominciare, vuoi condividere le tue esperienze o avere consigli, sei nel posto giusto: non esitare a scriverci!

Ovunque tu stia andando, c’è un mondo intero che ti aspetta.

Segui l’invito del nostro asinello Kalipè e mettiti in marcia!